【連載】美学者 上野悠の「美学でひもとく世界」

競争だらけの現代社会

現代社会は競争だらけです。はやくは学校で成績や運動能力で競争させられ、受験や就活、就職してからもビジネスの場ではさらに熾烈な競争を強いられることも少なくありません。そんな競争だらけの世界は、競争が好きで適応できる人にとってはよいものかもしれませんが、そうではない人々にとってはそれほどいいものではありません。

競争社会は、それについていけなくなって、ドロップアウトしてしまうような人々を次々と生み出し、格差を増大させているように見えます。そうした事態を反映して、そのような競争社会を批判する意見も多く見られます。なぜ我々はしたくもない競争をしなければならないのでしょうか。

「アゴニスティック」な社会 ──民主主義・哲学・スポーツ──

そうした、社会における競争的文化の発生は、なんと古代ギリシャにまでさかのぼることができます。Breana McCoyとIrena Martínkováは、民主主義と哲学、そしてスポーツに「競争」という共通点を見出し、古代ギリシャ社会における王政から民主的な社会システムへの移行によって発生したものとして、この3つに強い結びつきを見出そうとします。マッコイとマルティンコヴァは、古代ギリシャ語の「アゴン(競争)」と「ポレモス(闘争)」という2つの単語を軸に、アゴニスティック(競争的)な社会実践が、民主的社会における人間の条件を反映したものであることを示そうとするのです。

人間の実存的条件としてのポレモス

スポーツが競争的なのは明らかですが、哲学や民主主義も、異なる意見をぶつけ合い「議論」をする場であることを踏まえると競争的であると言えそうです。まずは、この3つに少なからず競争が含まれているというのがここからの論の前提となります。

マッコイとマルティンコヴァはまず、古代ギリシャ語の「ポレモス」という概念を、「アゴン」の存在論的基盤として考えます。どういうことでしょうか。

マッコイとマルティンコヴァは、ポレモスが「戦争」と訳されることが多いものの、その役は適切ではなく、「闘争(struggle)」または「対立(opposition)」と訳すのが適切であると主張します。彼女らによると、ポレモスは戦争よりも普遍的な概念であるというのです。そのことはポレモスが「平和」の対概念であることなどから導かれます。

人間存在の基盤としてのポレモス

さらにいうと、ポレモスを闘争として解釈することは、存在論的な観点からも解釈可能であると指摘します。マッコイとマルティンコヴァは、マルティン・ハイデガーによる人間存在についての論を取り上げながら、このことを論じます。

ハイデガーは、人間が存在し続けるための基盤として「気づかい」という概念を提示しました。この気づかいという概念はかなりこみ入った概念なので、個々では詳細に取り上げることはしませんが、ここで重要なのは、人間が人間として存在し続けるためには、継続的な注意や意思決定を必要とするのであり、そのために努力し続けなければならないということです。

マッコイとマルティンコヴァは、この考えを「ポレモス」に接続します。曰く、民主的な社会と哲学は両方とも、対立する意見の章とるの可能性を受け入れることが基礎にあるのです。民主制以前の政治構造──例えば「王国」など──においては、社会は一つの世界観の中に統合されています。先史時代の社会では、神話と伝統によってすべてが説明されており、それらを疑問視する余地がほとんどない社会だったと考えられます。秩序は前もって与えられているものであり、社会はいわば「凍結された」状態なのです。この状態においては、ポレモスは抑圧され、人々の間の対立=アゴンは起こりづらくなってしまいます。

一方で、古代ギリシャにおける市民共同体である「ポリス」において、ポレモスは、対立することを通じて、むしろ私たちを結び付けます。ポレモス的な社会では、哲学や民主政治における議論への対立的な姿勢は、人々を議論の中で結びつけ、議論の結果への開かれた姿勢を維持するのです。

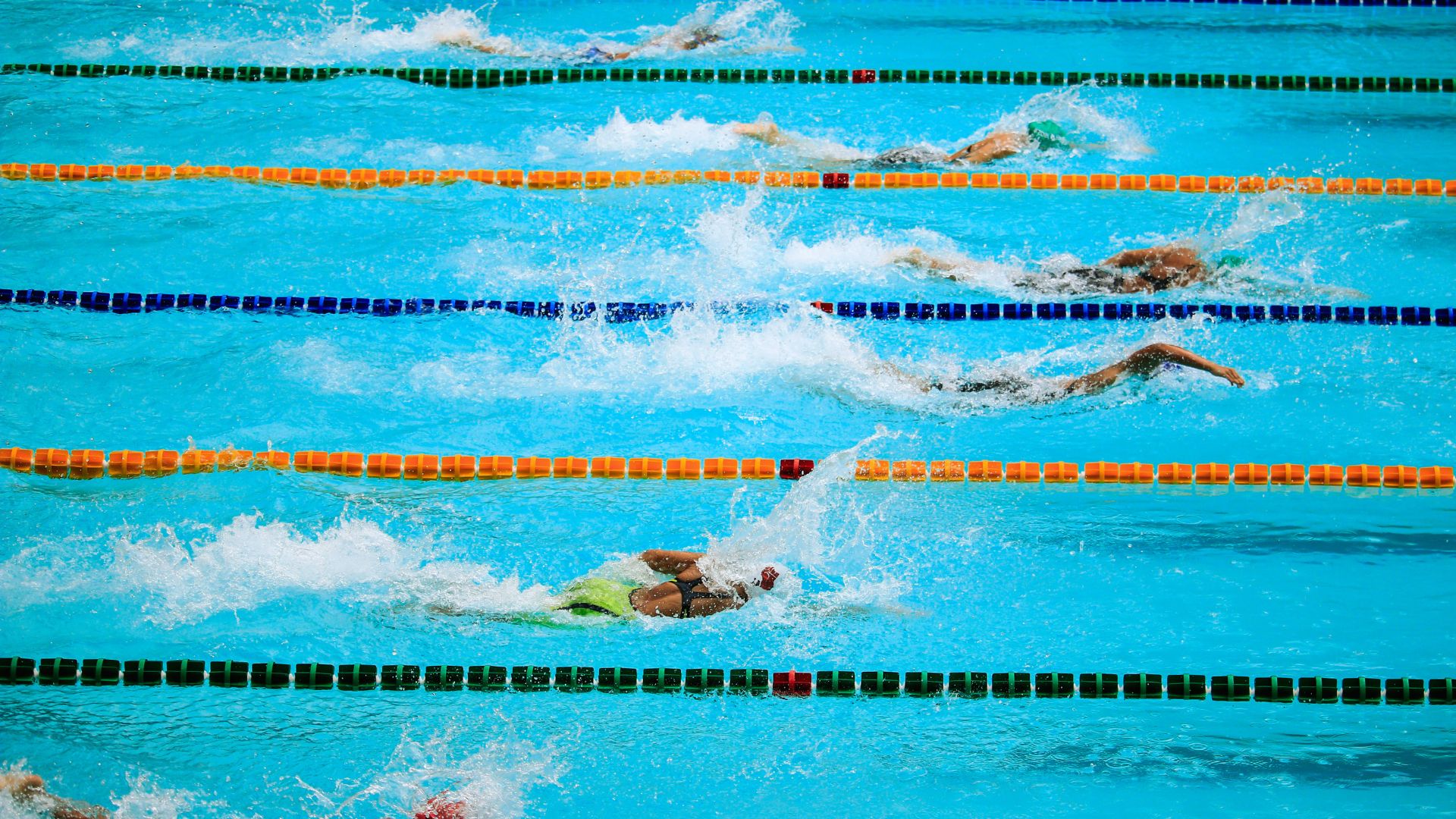

こうしたことは、まさにスポーツにおいて明確に現れます。なぜならば、競争的スポーツには少なくとも 2 人以上のプレイヤーたちが、同じルールを遵守し、プレイすることに同意し、プレイの結果への開かれた姿勢を持つ必要があるからです。スポーツに参加する人々は、競争を通して、お互いに切磋琢磨することで、おそらく各参加者が相互の努力や競争なしでは達成できなかった卓越のレベルを達成することができるのです。

対立の可能性により自由が生まれる

ここで、マッコイとマルティンコヴァは、重要なのは、結果への開かれた姿勢から生まれる共に在る可能性を創造し、既成のものではなく、繰り返し解釈され構築されるものとしての人間存在とは何か、それがどうあり得るかについての理解を目指すことであると述べています。こうした可能性は、さまざまな異なる視点や生活の形態が出現し、互いに競い合うことを可能にし、選択の可能性、「自由」を生み出すのです。

また、マッコイとマルティンコヴァは競争における「過程」の重要性を説きます。マッコイとマルティンコヴァは、哲学、民主政治、スポーツのどれもにおいて、過程に参加し、家庭について理解しない限り、それらの結果についても完全に理解することはできないと言います。例えば、哲学において、哲学的議論の結果だけを学習するのではなく、その過程──議論、問題の検討と再考、その限界などについて──を理解しなければ、深い理解には至ることができないのです。

アゴン的な社会的実践

社会におけるポレモス的な側面は、様々な社会的実践を通して現れます。なかには、本質的に競争的ではないものが特定の状況のもと競争的になるもの(例えば、古代ギリシャにおける劇作家同士の競争)もありますが、マッコイとマルティンコヴァは、哲学、民主主義政治、スポーツは本質的に競争的な社会的実践(essentially agonistic social practices)であると述べます。これらの活動はすべて、他者との対立や議論を必要条件としているのです。

社会的実践は、「制度」によって可能となります。このことは、スポーツが、そのルールと、それを維持する組織やコミュニティによって可能となっていることを想像するとわかりやすいでしょう。そのような社会的制度は、その社会内で社会的実践が生まれるために必要な構造を提供するのです。

制度と腐敗

しかしながら、制度は「腐敗」に対して脆弱になります。というのも、制度は必然的に外部的な善(例:お金、土地、権力)に関与し、権力と地位を中心とした構造となっているためです。個人や制度それ自体の地位や権力に過度の焦点が当てられてしまうと、競争的な力が健全な形で表出できなくなり、開放性が阻害されてしまいます。これによって競争の精神の衰退を招き、競争的な実践がより対抗的ではなくなってしまうのです。

このことに対して、マッコイとマルティンコヴァは、Daqing(2010)を参照し、次のような、アゴンの精神を特徴づける3つの性質を提示します。

- 開放性(the openness of agon)

- 公平性(the fairness of agon)

- 手続きの公正さ(the justice of the procedure)

「開放性」については、古代ギリシャのスポーツや政治的・哲学的議論は公開された場で行われ、市民は参加者または観衆として参加することができました。公開性とは、議論や交渉、競技の結果が事前に決まっておらず、アゴンの対立を通じて創造されることを意味しています。また、こうした競争的な実践においては、参加者は平等と見なされ、そのパフォーマンスが結果の唯一の要因です。このことは、アゴンの「公平性」を体現しています。最後に、「手続きの公正さ」については、スポーツや議論では、何らかの審判が必要となった場合、意思決定の主体は中立であり、規則にのっとって、公正な判断を下す能力を有していることが示されています。これら各要素は単独でもアゴニズムに寄与しますが、要素を多く含むほど、アゴニズムはより完全に実現されるのです。

マッコイとマルティンコヴァによると、このような開放性、公平性、公正さは、古代ギリシャにおいて、王制からより民主的なシステムに移行する過程で生まれたものなのです。王政時代には、騎士や貴族など、限られた層しか競技に参加できず、公正さや公平性は社会の成員によって要請されるようなものではなく、支配者の気まぐれに左右されていました。古代ギリシャの民主政治において、開放性、公平性、公正さが優先されるようになると、市民は人生において自らの地位を向上させる機会を得るようになり、階層構造は不変のものではなくなるのです。

アゴンが腐敗しないために

マッコイとマルティンコヴァは、民主主義政治、哲学、スポーツは「本質的に競争的(アゴニスティック)な社会的実践」として、ポレモス的な社会基盤に象徴的なものとして扱ってきました。これらは、個人やグループ間のアゴン=競争であり、すべての参加者がルール、自身の役割、相手の役割、そして開かれた結果への期待を理解することで、互いを責任ある主体として扱えるようになるものなのです。このような競争は、対立と相手への尊重が重視されるような状況においてのみ可能となります。

しかしながら、本質的に競争的な社会的実践において、「アゴンの精神」が衰退してしまうことは、私たちがそれらの活動から得られるべきものを十分に得られない原因となってしまいます。スポーツにおいては、多くの参加者や利害関係を持つ人々がスポーツに関連する「外的な利益」に焦点を当て続けてきたため、運営における問題(例:選手と運営機関の間の不信感)や競技における問題(例:ドーピング)が生じてしまっているのだと考えられます。また、このような事態は、スポーツ以外の競争的な社会的実践においても負の影響を及ぼしているのです。

しかしながら、マッコイとマルティンコヴァは、アゴニスティックな社会実践が古代よりも現在の方が腐敗していると言うのではなく、すべては腐敗する可能性があり、そのことは古代ギリシャと現在とで同じように真実なのだと言います。彼女たちは、このような腐敗と戦うための重要な一歩は、「なぜ私たちはこれらの活動に参加したいと感じるのか」、「どのようにして対立的な様々な意見を持つ人々が平等に参加する機会を確保するのか」、「アゴンが活発になるためにはどのような条件が必要なのか」、そして、「競争に参加することが、私たちや私たちが属するコミュニティに、どのようにして利益をもたらすのか」を、しっかりと理解することであると述べています。マッコイとマルティンコヴァは、哲学、民主主義、スポーツの類似性と、この 3 つの実践が本質的に関連していることを示すことで、競争的な社会的実践について、私たちがより深く理解する手助けになるのだと考えています。

競争をいやなものにしないために

マッコイとマルティンコヴァは、競争=アゴンがわたしたちの社会の開放性の基盤となっており、わたしたちが自由な存在としての人間であることを担保しているのだと主張してきました。しかし同時に彼女たちは、競争が有害なものとなりうることも認識しているようでした。そこで、マッコイとマルティンコヴァは、そうした有害な競争の原因を、競争を維持する制度や競争の精神の「腐敗」であるとし、アゴンやポレモスへのより深い理解がそれを阻止することに寄与するのだと指摘しました。

マッコイとマルティンコヴァの論に対する、私自身の考えとしては、競争の有害さの原因を競争の精神の腐敗であるとする考えは、やや楽観的であるようにも感じられますが、社会の開放性の基盤としてのアゴンという考え方には一定の説得力があるように思えました。というのも、哲学に従事する人々にとって、哲学が既存の論への批判と活発な議論の積み重ねによって成り立っているのだという考えは、普遍的なものであるように思えるからです。一方で、そのことが成り立っているのは、哲学が「よりもっともらしい知識の獲得」という共通の目的のもとで行われているからであるようにも思われるのです。だとするならば、競争がよくないものになってしまう背景には、競争を支える「共通の目的」の意識の欠如、というものが大きな要因の一つになっていると考えられるでしょう。

競争はいやなひとにとってはとことんいやなものですが、現代社会に生きている中で避けては通れないものでもあります(マッコイとマルティンコヴァの論を踏まえるならばなおさらです)。競争を少しでも有意義なものにするためには、まずはみんなで共有できるような目的についての思索やデザインからはじめるのがいいかもしれません。

美学者とは

美学者の役割

- 【美的判断】なぜある人が「美しい」と感じる対象を、別の人は「そうでもない」と思うのか

- 【芸術作品の価値】作品が私たちの感性に与える影響を、どう評価し、言葉で説明できるか

- 【日常の美】ファッションやインテリアなど身近なところに潜む「美しさ」をどのように考えるか

こうした問いに取り組むのが美学者の役割です。近年では、ゲームの体験やデザイン、スポーツや身体表現、さらにはSNSなど、従来は「美学」とはあまり結びつかなかった分野にまでその探究範囲が広がっています。哲学や芸術学と深く関係しながら、現代社会のあらゆる「感性の問題」に光を当てるのが、美学者と呼ばれる人々なのです。

【PROFILE】

北海道帯広市出身。早稲田大学文学研究科博士後期課程在籍。専門は、ゲーム研究、美学。主な論文に、「個人的なものとしてのゲームのプレイ: 卓越的プレイ、プレイスタイル、自己実現としての遊び」『REPLAYING JAPAN 6』、「ゲームにおける自由について──行為の創造者としてのプレイヤー──」『早稲田大学大学院 文学研究科紀要 第68輯』。ゲームとファッションとタコライスが好き。